甘肅省礦產資源總體規劃(2016年-2020年)》(以下簡稱《規劃》)已經國土資源部和甘肅省政府同意發布實施。《規劃》以2015年為基期,以2020年為規劃目標年,展望到2025年。嚴格控制河砂(礫)開采,合理確定開采范圍、開采時段和開采量,嚴禁破壞生態環境。

一.現狀與形式

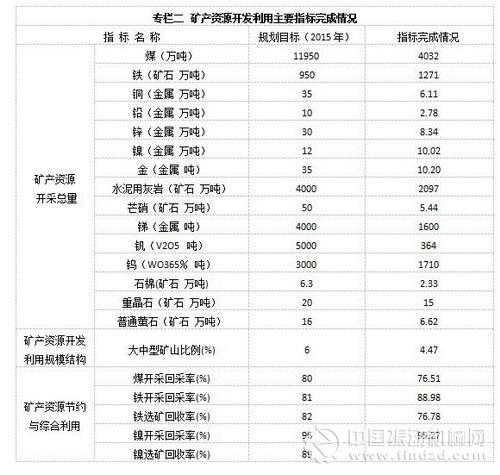

1.礦產資源及礦業發展現狀

甘肅省礦產資源相對豐富,礦產種類比較齊全,有色和貴金屬資源優勢明顯,礦產資源分布相對集中,是全國聞名的“有色金屬之鄉”。截止2015年底,甘肅省已發現各類礦產119種,其中已查明資源儲量的77種,占甘肅省已發現礦種的65%。列入《甘肅省礦產資源儲量表》的固體礦產98種(含亞礦種),其中能源礦產2種,金屬礦產36種,非金屬礦產60種。礦產地1508處,其中能源礦產地244處,金屬礦產地958處,非金屬礦產地306處。查明資源儲量名列全國第一位的礦產有鎳、鈷、鉑、鈀、鋨、銥、銠、硒、鑄型用粘土、凹凸棒石粘土。

此外,金、釕、碲、鉻、鋅、鎢、稀土等金屬礦產及普通螢石、鉀鹽等非金屬礦產查明資源儲量位居全國前五位。資源儲量分布高度集中,石油89%集中于長慶油田,煤83%集中于隴東地區,鐵礦石90%集中于張掖、酒泉、甘南3個市州,鎳、鉑族99%和銅74%、鈷92%集中在金昌市,鉛鋅91%、銻91%集中在隴南市,鎢99%集中在張掖、酒泉2個市,金在隴南、甘南2個市州的資源儲量占甘肅省總儲量的72%。

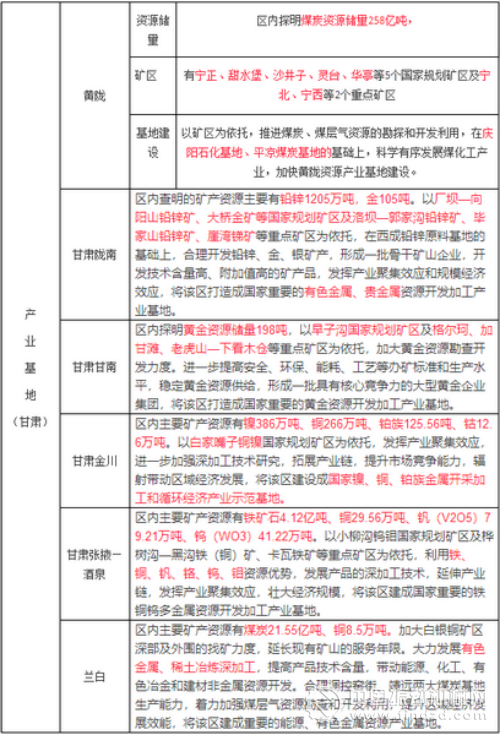

二.勘查開發主要方向與基地建設

以煤、鐵、銅、鉛、鋅、鎳、鈷、鉑族、金、鎢、銻、凹凸棒石粘土、石膏、熔劑用灰巖、水泥用灰巖等優勢和特色礦產資源為重點,加強鎳、銅、鉑族、金、凹凸棒石粘土等礦種的勘查開發。對于稀有和稀散金屬、晶質石墨等資源基礎好、市場潛力大、具有國際市場競爭力的戰略性新興產業礦產,加大勘查開發力度,鼓勵高端運用,促進新興產業發展。對國家實行保護性開采的鎢和稀土,合理調控開發利用總量。

三.開采規劃分區

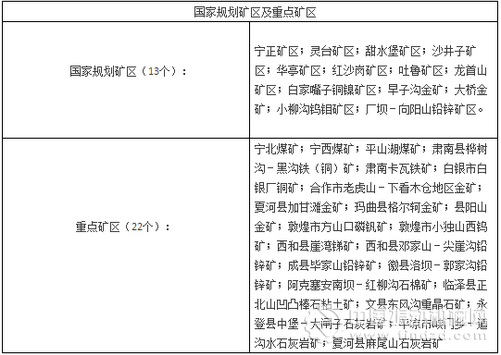

3.1國家規劃礦區及重點礦區

加強甘肅省13個國家規劃礦區、22個重點礦區的開發保護和監管。區內其他礦種礦業權設置不得影響主要礦種的勘查開采。按照規模開發、集約利用、工藝先進、綠色環保的原則,引導和支持各類生產要素集聚,從資源配置、采礦用地、財稅政策等方面加大支持力度,促進規模開采和集約利用,推動大中型現代化礦山基地建設。

3.2限制開采區

劃定限制開采區1個,為祁連山國家級自然保護區外圍保護地帶。區內開發項目必須經保護區管理部門審查同意。

四.礦業轉型升級與綠色發展

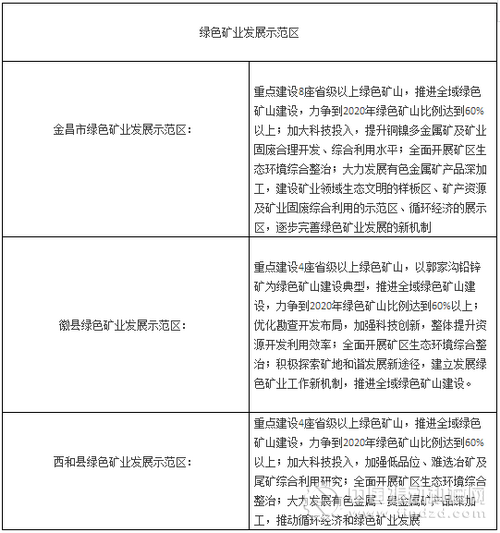

優化礦產資源開發利用結構,嚴格礦山最低開采規模準入,加強礦產資源節約與綜合利用,推進綠色礦山建設,引導礦業轉型升級,加快發展綠色礦業,促進資源型城市可持續發展。

4.1開發利用結構調整

嚴格礦山最低開采規模準入。積極推進礦產資源開發規模化、集約化,堅持礦山設計開采規模與礦區儲量規模相適應的原則,新建礦山嚴格執行規劃確定的礦山開采最低規模標準。嚴禁大礦小開、一礦多開,不符合要求的不得新立采礦權。規劃期不再新建年產120萬噸以下的煤礦項目;煤礦改擴建必須達到年產45萬噸以上;對于年產30萬噸以下的煤礦,引導其有序退出。適度控制千米以深礦井和小規模低品位鐵礦的開發,不再新建年產20萬噸以下露天鐵礦、10萬噸以下地下鐵礦、5萬噸以下錳礦、10萬噸以下鉛鋅礦、3萬噸以下地下金礦、6萬噸以下露天金礦。嚴格控制河砂(礫)開采,合理確定開采范圍、開采時段和開采量,嚴禁破壞生態環境。

調整礦山規模結構。積極促進礦山企業規模化、集約化經營,通過資源整合、兼并重組等措施,控制小型礦山數量的過快增長,使礦山規模結構逐步得到優化。到2020年礦山數量控制在3600個左右,大中型礦山比例達到5%以上。

綠色礦山建設。大力推進綠色礦山建設。按照政府引導、標準領跑、四級聯創、企業主建、第三方評估、社會監督的原則,在用地、用礦、稅收等方面積極落實國家相關配套支持政策,努力促進國家、省、市、縣級綠色礦山建設,構建綠色礦業發展長效機制。省級綠色礦山創建標準:守法合規、管理規范、安全生產;重視綜合利用、注重科技創新、加強節能減排;礦山環境保護與治理恢復及時到位;較好地履行社會責任、礦地和諧,重視企業文化建設。各市州也要相應明確市級綠色礦山建設標準,積極推進市級綠色礦山建設,鼓勵引導其它礦山根據自身條件和能力,因地制宜逐步達到市級綠色礦山要求。

五. 地質資料信息集成與社會化服務工程

開展甘肅省地質資料數據中心建設工程,建立專業服務系統,開發權威、公益、可持續更新的全省地質信息服務產品。主要包括1∶25萬地質圖、1∶5萬地質圖、地質勘查程度、綜合水文地質圖、地質災害調查與區劃等數據庫建設。

5.1 礦產資源管理改革

以改革創新為動力,轉變規劃理念、思路和方法,激發市場活力,繁榮發展礦業,提高宏觀管理能力和服務水平,推進礦產資源行政管理方式轉變。

5.2 推進礦產資源勘查開發市場體系建設

堅持市場競爭取向,完善礦業權有形市場,擴大礦業權交易范圍,進一步推進礦業權實行招標、拍賣、掛牌方式出讓。著力破解制度性障礙,充分調動市場各類主體的積極性,吸引社會資本和風險投資。嚴格限制和規范非競爭性出讓行為,從嚴控制協議出讓,規范探礦權轉采礦權和財政全額出資探礦權出讓。完善礦業權交易公示范圍和內容,加強交易過程和結果監督,逐步形成統一、開放、競爭、有序的礦業權市場。將礦業權出讓競爭性環節納入公共資源交易平臺,與全國同步推進統一的礦業權交易平臺建設,建立全國聯網的礦業權出讓信息公開查詢系統,進一步完善礦業權交易規則。

5.3全完善開發利用監督管理體系

建立和完善礦產資源勘查開發全過程的監督管理。強化誠信體系建設,改革監管方式。全面推行礦業權人勘查開采信息公示制度,健全礦業權人及相關評估咨詢機構“黑名單”制度,完善社會監督、政府抽查、失信退出相配套的礦產資源監管體系。健全開發秩序與合理利用并重的礦山監管體系,加強礦產資源勘查開發動態監測和礦業權配置的監督管理,建立礦產資源勘查開發綜合監管平臺,開展動態巡查和全天候遙感監測,強化對無證勘查開采等行為的執法監察及對浪費資源、破壞環境等行為的專項督查。加強各級礦產資源開發利用監督管理機構和隊伍建設,建立違法監察與監督檢查部門協調聯動機制,共同做好礦產資源開發利用監督管理。

六.全完善開發利用監督管理體系

建立和完善礦產資源勘查開發全過程的監督管理。強化誠信體系建設,改革監管方式。全面推行礦業權人勘查開采信息公示制度,健全礦業權人及相關評估咨詢機構“黑名單”制度,完善社會監督、政府抽查、失信退出相配套的礦產資源監管體系。健全開發秩序與合理利用并重的礦山監管體系,加強礦產資源勘查開發動態監測和礦業權配置的監督管理,建立礦產資源勘查開發綜合監管平臺,開展動態巡查和全天候遙感監測,強化對無證勘查開采等行為的執法監察及對浪費資源、破壞環境等行為的專項督查。加強各級礦產資源開發利用監督管理機構和隊伍建設,建立違法監察與監督檢查部門協調聯動機制,共同做好礦產資源開發利用監督管理。